|

II° partie : LA FIXATION ET LE

BOISEMENT DES DUNES |

1

La progression des dunes vers l’intérieur était ancienne. En témoignent

-les déplacements du village de Lège aux XIV° et XV° siècles

depuis le « crohot des cavalles » (actuellement dans les dunes à presque

deux kilomètres du rivage) jusqu’à

l’emplacement actuel en passant par le « pas

de Cazeau » ; le souvenir, à La Teste , d’un premier habitat sous

l’actuelle « dune de l’église »

et toute proche, la découverte d’anciennes sépultures datant du XIV°

siècle tout cela atteste de la vigueur d’un épisode éolien ,parfois

accéléré par des incendies de forêts, découvrant et rendant de nouveau mobiles

les dunes. Cet épisode, que Montaigne signalait en Médoc en 1580, semble s’être

ensuite calmé pour reprendre avec plus de force au XVIII° siècle, menaçant de

nouveau les espaces cultivés : les forêts testerines de Monsieur de Ruat

vers 1740 ; « cinq à six

maisons et la majeure partie des terres » du quartier d’Ignac, à Lège

vers 1750 ; la vigne de Jean Deligey Pachou, sous l’hôpital Jean Hameau de

Il se poursuivit jusque vers 1850 avec l’ultime

recouvrement, celui de la dune boisée de «

Les deux « montagnes « de

En 1791, le 24 septembre, répondant à une lettre des officiers municipaux concernant les biens

de Peyjehan, Brémontier, reconnaissait que les dunes de

Dans le même temps l’érosion côtière s’accélérait, comme en

témoigne la seconde reconstruction de la chapelle d’Arcachon, ensablée en 1721,

alors qu’une première avait déjà eu lieu en 1624 pour remplacer l’oratoire

englouti de Thomas Illyricus. Ces sables « venus

de la mer » qui menaçaient désormais les champs et grignotaient

surtout la forêt littorale de

D’après Brémontier, les dunes proches de

Au Porge, c’est en 1709 que deux habitants, qui avaient

obtenu en 1688 le droit de pêche à pied et en bateau aux lieux dits Pas de Bouc et Esquine ou l’esteyrot vielle,

ainsi que dans un « chaneau d’eau

douce de 300 pieds » à Lilet et Pelic « pour la pêche

des anguillons » informent la demoiselle de Civrac qu’ils en « déguerpissent et abandonnent leur

droit de pêche», ces lieux étant, depuis plus de 10 ans « tous rasées et comblés par les grands

sables mouvants que la Grande mer et les

impétuosités du gros temps ont jeté sur les dits lieux (qui) se trouvent à présent au milieu des

grandes montagnes de sables »[3]. Ce comblement des « petits étangs qui sont à

l’ouest » et « les marais

et ruisseaux par où s’écoulent les eaux des landes et des étangs de la

Canau »avaient été constatés l’année précédente, en 1708 , par Claude

Masse[4]. A Lacanau, en 1786,

l’abbé Baurein constate que « les

vestiges de pins et de fourneaux pour la résine que l’on trouve encore sur le

rivage, prouvent les progrès de la mer. »

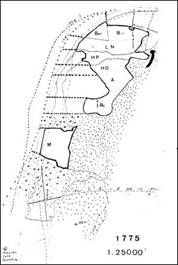

En utilisant les cartes et cadastres anciens et les documents des archives, j’ai pu reconstituer l’évolution des dunes et forêts côtières dans les secteurs Pilat,

Moulleau, Abatilles, Arcachon-ouest.

|

|

Des forêts existaient en 1748 le long de la côte, mais, entre 1748 et 1762, la passe s’installe au sud, si bien que l’érosion remobilise les sables qui noient les forêts sauf au Moulleau, vestige de l’ancienne « Montagne » dont la hauteur constitue un obstacle (c’est la dune sur laquelle sera construite plus tard l’église Notre Dame des passes) . Des semis sont ensuite entrepris, entre 1763 et 1772 ,sur les parcelles appartenant à Pierre Peyjehan seigneur de Francon qui les tenaient en fief perpétuel octroyé par les Captaux à ses prédécesseurs, une des filles a épousé un lointain cousin, roturier, Jean Baptiste Peyjehan, futur adjoint de Brémontier.

Vers 1780, la marche des sables reprend, elle ne sera stoppée qu’en 1787 par Jean Baptiste Peyjehan jeune et Brémontier.

Au nord du bassin, en 1757, le quartier d’Ignac est menacé comme le souligne le contrôleur du vingtième[5] et c’est la poussée inexorable de la flèche du Ferret vers le sud qui accumulera des dunes de sables blancs qui vont se retrouver dans les limites du Captalat de Buch. Le roi Louis XVI, mettant fin aux querelles opposant les seigneurs de Lège et les captaux de Buch, concéda en effet à ces derniers les dunes en formation au sud du Grand Piquey, à charge pour eux de les ensemencer.

2- LES DIFFICULTES

JURIDIQUES

Car, pour pouvoir ensemencer ces sables blancs, encore fallait-il en avoir le pouvoir et les moyens.

Monsieur de Marbotin, Seigneur de Lège, ne les avait manifestement pas : en janvier et juin1768, il sollicite en vain l’aide financière de l’Administration Royale[6] mais tout en louant « son zèle pour le bien public » la réponse conseille d’étendre la vérification de l’avancée des sables « à toutes les dunes de même espèce » et non sur une seule paroisse mais ne s’engage pas financièrement.

Son voisin du sud, le Captal, en avait les moyens, grâce aux

revenus tirés de l’exploitation de la gemme dans la Montagne, mais il n’en

avait pas le pouvoir, à cause de la baillette de 1550 qui interdisait les

plantations de pins dans la lande[7]. C’est ainsi que la

concession obtenue, en 1727, par le chirurgien royal, Baleste Marichon pour

convertir en pignada « deux

pièces de terre en pelouse et jaugar, situées dans les sables appelés lettes du Grand baron et de

C’est pour la même raison, on l’a vu, que des semis

effectués, d’après les dires du Captal vers 1746, par son père « et ensuite un habitant de

C’est pourquoi en 1772 le nouveau Captal, son fils François

Alain s’adressa au Roi pour que les terrains à ensemencer soient affranchis des

droits d’usage et de pacage pendant la

durée des semis. Mais, malgré l’appui de l’Intendant Esmangart, le Conseil du

Roi se déclare incompétent. Ce fut son successeur, François, qui reprit le

projet et demanda en 1776 au Contrôleur Général Turgot, l’autorisation

d’ensemencer malgré la baillette de 1550. Il s’assura parallèlement de l’accord

des habitants, réunis en assemblées capitulaires à

Malheureusement, le Conseil du Roi, le 23 mars 1779, sous la

pression des Domaines qui revendiquaient la propriété des sables issus de la

mer, concéda à Ruat, contre paiement d’un cens annuel, les dunes dont il

s’estimait pourtant propriétaire !Cette décision relança la

procédure : Ruat, arguant de actes de Louis XI qui, en  1462, avait rendu aux

captaux leurs biens confisqués après qu’ils se fussent compromis en 1451 avec

les anglais , demanda que « l’accensement » soit au moins

transformé en « inféodation perpétuelle» ce qu’il obtint le 21 mai

1782 contre une paire d’éperons d’or au titre de la redevance féodale.

1462, avait rendu aux

captaux leurs biens confisqués après qu’ils se fussent compromis en 1451 avec

les anglais , demanda que « l’accensement » soit au moins

transformé en « inféodation perpétuelle» ce qu’il obtint le 21 mai

1782 contre une paire d’éperons d’or au titre de la redevance féodale.

Décision de 1782 (début)

Ainsi confirmé comme Seigneur, Ruat obtint aussi le droit d’ensemencer ou de concéder ses terres et d’interdire le pacage pendant tout le temps des semis. Il bénéficiait aussi des avantages fiscaux prévus par l’arrêté du 13 août 1766. Il n’avait d’ailleurs pas attendu puisqu’en 1780 il avait ensemencé les terrains concédées en 1727 à Pierre Baleste Marichon, lettes qui, on l’a vu, étaient restées incultes. Mais la décision de 1782 débloqua la situation ; les premiers essais furent entrepris, entre 1782 et 1787, sous la direction de Jean Baptiste Peyjehan jeune, son intendant. Il ensemença les lettes de Pissens (11 ha), de Pierille (11 hectares) et Jaougut (6 hectares), à La Teste et celles de Bayle et de Piraillan (18 ha) et de Lespalles et Laurent (18 ha) dans la presqu’île du Ferret. La seule zone proche de la mer où des semis furent entrepris, fut la plaine du Garlion (13 ha), au Pilat, qui s’étendait au bord de la mer (au droit de l’actuel « Super Pyla »).

Après la Révolution, la question de la propriété rebondit : le décret loi de Juin 1798 avait attribué aux communes « tous les biens connus sous le nom de terres vaines et vagues …de vacants… » mais il n’était pas question des dunes, les «rivages…, lais et relais de la mer » ayant été rattachés au domaine public. » Pourtant, en 1780, l’intendant Dupré de Saint Maur avait déclaré que les dunes « étaient hors de la ligne des terres atteintes par la marée, et faisaient donc partie des domaines seigneuriaux. »

Mais au XIX° siècle, les tribunaux ne tenaient plus le même langage : La commission des dunes, déclara que ces biens ayant été abandonnés par leurs propriétaires, ils avaient été ensemencés au profit du gouvernement et font donc partie « de la grande propriété nationale en 1810, le 14 décembre un décret sur l’ensemencement des dunes appartenant à des particuliers ou à des communes, précise que si ces propriétaires « se trouvaient hors d’état d’exécuter les travaux ou s’ y refusaient, l’Administration entreprendrait les plantations à ses frais ».L’Etat conservant ensuite « la jouissance des forêts plantées » jusqu’au recouvrement des frais engagés et des intérêts, par ceux qui voudraient les récupérer. Le seul moyen de les récupérer était de prouver, titres de propriété à l’appui, devant les tribunaux que ces terrains étaient bien privés ou communaux.

En ce qui concerne La Teste, dès 1791, la veuve de Pierre Peyjehan, notaire et juge, décédé en 1785, déclare n’avoir ainsi que ses enfants « aucun droit de prétention de propriété sur les sables d’Arcachon dont on fait actuellement l’ensemencement »

En1792, 14 propriétaires de terrains semés entre 1787 et 1789 entre le Moulleau et Bernet (pièce la plus occidentale de la montagne d’Arcachon) avaient renoncé à leurs droits[10] ; en 1829, le 19 mai, 32 autres propriétaires renoncèrent aux dunes et lettes situées entre la forêt et la mer[11] ; il s’agissait cette fois des dunes de sables blancs qui avaient recouvert les parcelles de la bordure occidentale de la grande forêt usagère. Les propriétaires de ces dunes qui continuaient leur marche vers l’est, avaient donc intérêt à les voir fixées. Il était prévu que le versant est de ces dunes continuerait d’appartenir aux propriétaires riverains et servirait de séparation, une bande de 200 mètres étant réservée pour ceux d’entre eux qui voudraient y faire à leurs frais des semis. C’est ainsi que 3445 hectares de dunes passèrent dans le domaine public. Il n’y eut aucun problème en ce qui concerne les dunes du sud de la presqu’île, en effet le sable y venait bien de la mer puisque la presqu’île entre 1701 et 1922 s’est allongée de 2750 mètres.

Quant aux revendications de propriété il y en eut en 1833 : le 11 Décembre, le Tribunal Administratif de Bordeaux, rendit à la famille Peyjehan, la pièce de forêt nouvelle située entre les deux parcelles usagères de la « Montagnette ancienne « et « Branquecourau », des sables blancs l’avaient recouverte, l’Etat l’avait ensemencé en 1827, mais la famille put présenter des actes de propriété antérieurs..

Mais, en 1848, le 31 août, la Cour d’Appel de Bordeaux mit fin à une procédure de revendication entamée par la fille de l’ancien captal. La cour avance comme arguments que les lois révolutionnaires avaient aboli la féodalité, que l’appel de Ruat au Roi en 1776/82 prouvait que les dunes faisaient partie du domaine royal ; et comme Ruat ne les avait pas ensemencées, il avait, de fait, abandonné tous ses droits sur ces sables vacants.

S’en suivirent jusqu’en …1932 des escarmouches entre municipalités et préfecture quant à la propriété des dunes que la commune revendiquait. Elle engagea une ultime procédure en 1926 mais fut déboutée par la Cour d’appel le 27 juin 1932. Les juges estimant que la baillette de 1550 n’avait donné aux habitants qu’un droit d’usage et non un droit de propriété.

De même, à Lège, les successeurs de M.de Marbotin dont les biens avaient été achetés en 1751 avaient, en 1826, été reconnus propriétaires des seules lettes que la commune s’était accaparées Mais ils furent, en 1864, déboutés de leur requête en revendication de propriété, le tribunal estimant que les lais et relais de la mer, dont les dunes, appartenaient au domaine de l’Etat.

Par contre au Porge, l’Etat conservait l’usufruit des dunes appartenant à la commune (3156 ha.) dont la propriété lui avait été reconnue en 1872, le 6 mars, par la Cour de Bordeaux, en application des lois des 28 août 1792 et du 10 juin 1793 sur « les terres vaines, vagues, gastes (= incultes), landes, dunes et lettes ». Le reste appartenant au Comte de Pitray (4338 ha) qui avait, en 1864, présenté ses titres de propriété.

La commune, en 1875, proposa un partage des dunes, la part revenant en pleine propriété à l’Etat, correspondant au remboursement des semis, en application du texte de 1810 mais ce n’est qu’en 1901 que l’affaire fut résolue : grâce à la vente pour 1.707.724 francs, de tous les pins lui appartenant la commune put verser la somme de 1 256 524 francs à titre de remboursement des frais et récupérer ainsi ses dunes ? mais l’Administration forestière continuera à revendiquer la gestion de toute la forêt communale, obtenant que toutes les dunes et lettes soient soumises au régime forestier (décret du 10 juillet 1910) dont furent soustrait par le décret du 5 février 1914, 1800 hectares définitivement attribuées à la commune.

En 1863, la loi permit à l’Etat de vendre les forêts qu’il avait ensemencées, ce qui, en Gironde, avec 9803 hectares vendus, fut à l’origine de la naissance de grandes propriétés.

La Teste : 4514 hectares

Lège : 538 «

Le Porge : 25 «

Ce qui restait fut confié au service des Eaux et Forêts, qui, depuis les décrets des 29 avril et 16 mai1862, avait pris la relève des Ponts et Chaussées.

3 LES TECHNIQUES

UTILISEES POUR FIXER LES DUNES

La plantation des pins ne présentait pas de secrets pour les populations locales, mais il n’en était pas de même pour « retenir les sables dans le sein de la mer » Depuis longtemps on utilisait les oyats ou gourbet : à Capbreton au XVI° siècle, où ce travail était effectué par des cagots, à l’embouchure de l’Adour en 1629, à Mimizan vers 1725-28 , voire des palissades de bois ou de bruyères, mais il n’y avait eu, jusque là, que des entreprises ponctuelles très surveillées : ainsi fut-il, en 1696, interdit aux habitants d’Anglet de « couper les pins qui retiennent les sables à l’embouchure de l’Adour »

On a longtemps attribué à Brémontier[12] la paternité des techniques employées, certes celui-ci eut le mérite de prévoir et de commencer à mettre en œuvre l’ensemencement général ; c’est l’objet du rapport qu’il dit avoir rédigé en 1780 (et daté du 26 avril) mais qu’il ne remit à l’Administration qu’en 1790. Il propose les mesures suivantes :

-établir parallèlement à la mer, à 20 toises (38,98 m.) des vives eaux, un cordon de fascines de 4 à 5 pieds de haut (1,30 à 1,50 m.)

-semer ensuite sur une largeur de 100 toises (194m.) entre ces fascines et le pied des dunes, donc sur la plage, des graines de pins et de genêts afin d’obtenir un « fourré impénétrable de 2 à 3 pieds de haut » contre lequel les sables, en s’accumulant, formeront une nouvelle dune « qui tendra à retenir la mer dans son lit et diminuera ses progrès »

-au bout de cinq ans, semer, en arrière de ce barrage, sur

la dune côtière jusqu’à son sommet, puis continuer vers l’intérieur par bandes

successives de 20 à 25 toises (40 à 50

mètres environ)S’il pense utiliser des branchages pour couvrir les semis sur

les pentes, il n’envisage qu’un cordon de fascines pour ceux effectués sur la

plage Il prévoit ainsi, entre la forêt d’Arcachon et le bassin du Pilat, un cordon de 6,87 kilomètres et l’ensemencement de

1352 journaux de plage dont 100 à peine seraient recouverts de branchages.

La méthode envisagée n’est pas de lui : il l’a

empruntée, quand il était en poste à Bordeaux, aux travaux de Charlevoix de

Villers, qui, au même moment travaillait à La Teste. Quant à l’utilisation des

branchages, on en doit la paternité littéraire à Louis Mathieu Desbiey[13], dont le mémoire sur « L’origine des sables de nos côtes,

leurs funestes incursions vers l’intérieur de nos terres et sur les moyens de

les fixer et d’en arrêter les progrès

« fut présenté en 1774 à l’Académie Royale de Bordeaux. Il y faisait

état des travaux réalisés en 1752, afin de protéger leurs propres terres, sur

la dune de Broque, à Saint Julien en Born ; elle fut semée avec, entre les clayonnages, une

couverture de branchages rang par rang et croisés. Pourtant, malgré son

efficacité démontrée, Brémontier ne prévoyait pas l’utilisation systématique de

cette méthode.

Nicolas

Brémontier

Si le nom de Brémontier a éclipsé celui de ses

prédécesseurs, c’est que c’est lui qui dirige : Ingénieur en chef des

ponts et Chaussées à Bordeaux depuis 1784, Inspecteur général du Corps impérial

des Ponts et Chaussée en 1803, titulaire de la légion d’Honneur dès sa

création, il a , pendant la Révolution, bénéficié du soutien de toutes les

autorités et ses « prédécesseurs » ne  sont plus

là :Charlevoix de Villers est reparti à Saint Domingue, Guillaume Desbiey[14] est mort en 1785, il avait été, à cause de sa

lutte contre les fraudeurs de sel, contraint d’abandonner son poste de responsable du Bureau des Fermes à la Teste

et de se retirer à Saint Julien ; son frère, le chanoine Louis Mathieu,

fut contraint à l’exil de 1792 à 1802, quant à Ruat, bien qu’il n’ ait pas

émigré, l’époque ne se prêtait pas à la célébration de ses mérites.

sont plus

là :Charlevoix de Villers est reparti à Saint Domingue, Guillaume Desbiey[14] est mort en 1785, il avait été, à cause de sa

lutte contre les fraudeurs de sel, contraint d’abandonner son poste de responsable du Bureau des Fermes à la Teste

et de se retirer à Saint Julien ; son frère, le chanoine Louis Mathieu,

fut contraint à l’exil de 1792 à 1802, quant à Ruat, bien qu’il n’ ait pas

émigré, l’époque ne se prêtait pas à la célébration de ses mérites.

Louis Mathieu Desbiey

Peyjehan enfin, issu d’une famille aisée, ancien homme d’affaires du Captal, pour lequel il avait déjà réalisé, après 1782 des semis, eut avec la municipalité révolutionnaire, des ennuis fiscaux et fut mis à l’écart entre 1793 et 1801 date à laquelle il fut nommé Inspecteur général des dunes.

A sa mort en 1804, il ne restait plus sur le devant de la

scène que Brémontier, dont la fin de vie fut assombrie par des polémiques sur

la paternité des techniques  employées………Il

n’empêche que sa mémoire fut honorée par l’érection d’un cippe de marbre rouge

sur lequel on peut lire :

employées………Il

n’empêche que sa mémoire fut honorée par l’érection d’un cippe de marbre rouge

sur lequel on peut lire :

«L’an MDCCLXXXVI, (1786) sous les auspices du Roi Louis XVI, Nicolas Brémontier, inspecteur général des Ponts et Chaussées fixa le premier ces dunes et les couvrit de forêts. Louis XVIII continuant les travaux de son frère, éleva ce monument… MDCCCXVIII (1818)».

Outre les erreurs de date (C’est en 1819 que le monument fut érigé) et de lieux (les premiers semis de Brémontier furent effectués en 1787 et ont depuis longtemps disparu en mer, à cause du recul de la côte, il est intéressant de constater que cette dune a une histoire : sous le nom de « dune de Pachou » c’est la plus ancienne dune « moderne « à avoir été semée, en 1803. C’est donc la dernière forêt dont Brémontier a dirigé les semis, un an avant son départ à Paris.

Dessin de Brémontier illustrant les

techniques préconisées par JB Peyjehan

Dessin de Brémontier illustrant les

techniques préconisées par JB Peyjehan

Les travaux commencèrent en mai 1787 mais les tempêtes hivernales détruisirent une partie des clayonnages et le sable se mit à recouvrir les plantations dont les graines avaient été plantées à 3 centimètres de profondeur dans des trous espacés de 12 centimètres destinés à recevoir 2 à 3 graines chacun.

Il fallut donc généraliser la technique proposée par Jean Baptiste Peyjehan, nommé surveillant des travaux le 27 Février. Il préconisait de recouvrir la surface ensemencée de branchages maintenus au sol par des traverses fixées à des crochets. Brémontier en avait accepté l’expérimentation[15] sur 13 journaux, le reste devant être protégé par les fascines. C’est elle qui fut employée pour les campagnes suivantes qui permirent la fixation de 92 hectares 12 ares entre le Bernet (montagne d’Arcachon) et le Moulleau, qui, en 1804 produisirent 998 kg de résine.

Les semis ne reprirent qu’en 1801 sous l’autorité de la Commission des Dunes, mise en place le 5 août et présidée par Brémontier, Peyjehan étant chargé de surveiller les ateliers.

Cartes illustrant les premiers semis

Etat

des semis

effectués de 1787 à 1789 du Bernet au Moulleau Etat des semis en 1812, l’année suivante

ils concernèrent les terrains proches du bassin du Pilat soit 225 ha.

(Dessin de Brémontier=

4- LA PROGRESSION DES SEMIS

Ceux-ci s’étendaient désormais sur tout le littoral, de Mimizan au Verdon. Deux d’entre eux fonctionnaient à La Teste où la dune de Pachou, proche du bourg, fut fixée en 1803 et un au Cap Ferret ouvert en 1806.

C’est le décret de 1810 qui donna l’impulsion décisive plus rien alors ne s’opposait à l’ensemencement systématique et continu des dunes comme le montre le tableau réalisé en 1839, par Déjean, nouvel Inspecteur des semis et gendre de Peyjehan.

|

Ateliers de La Teste 1787-1832 : dunes 3451 hectares |

|

1827-1831 : lettes 1522 hectares |

|

Du Ferret, la Pointe 1805-1833 : dunes 947 hectares |

|

De Lège 1820-1838 : dunes 607 hectares |

|

Le Porge 1822-1835 : dunes 170 hectares |

Il faut noter que, dans la presqu’île, les chiffres ne permettent pas d’attribuer à La Teste ou à Lège les superficies plantées et que ces chiffres sont contredits par le cadastre de 1849. De toutes façons, les travaux y allèrent moins vite qu’à La Teste : si la dune du sémaphore, à la pointe, est fixée en 1805, il faut attende 1819 pour voir reprendre les semis avec la fixation de la dune du Grand Coin au Piquey.

Au total, en 1849, les superficies semées représentent près

de 6000 hectares et se répartissent ainsi :

Semis de l’Etat Semis privés Total

La Teste (section B entre Arcachon et le Pilat) : 1886 133 2019

(section F dunes océanes) 3557 3557

(section A Cap Ferret) 854 11 874

Lège (section D dunes) ? 121 121

Cette œuvre fut d’abord menée en régie, les agents de l’Etat dirigeant effectivement les travaux.

Le dépenses était à la charge de l’Etat ; en 1809 sur les 75 ha de l’atelier d’Arcachon, elle s’élevèrent à 240 francs par hectare,, les salaires des ouvriers étant par jour de 1,50 franc pour les hommes,1 franc pour les femmes et 75 centimes pour les enfants[16]. En 1827, à La Teste, les différentes opérations, pour I hectare, revenait à un peu plus de 200 francs, se répartissant ainsi : coupe, façonnage, encordage, transport, épandage et surveillance des fagots : 101,30 ; graines de pins (& hectolitre), 5 kg de genêts et faux frais pour 100,50 francs.[17]

Mais après 1831, c’est à des entreprises privées, adjudicataires au rabais, que l’on fit appel. Ainsi que le montre le tableau, elles prenaient en charge des surfaces importantes qu’elles s’engageaient à planter avec ou sans couverture, le second cas étant réservé aux lettes.

Entreprise période superficie

Vallard Barrère 1829- 1833 490 hectares

Castéra Dumora 1834-1837 618 hectares

Ramondin Dumora 1840-1846 1077 hectares

Léonard 1848 266 hectares

Berguey 1848-1850 654 hectares

Lestout 1850-1852 266 hectares

Gorry[18] 1852 ?

Ces entrepreneurs locaux spécialisés, employaient du personnel payé « à la tâche » souvent dans des conditions rudimentaires. Un rapport de 1850 précise que 150 personnes originaires des Landes, dorment sur la paille dans 3 cabanes et une grange avec 30 chevaux et 5 paires de mules ; se lèvent à 4 heures ; se nourrissent 3 fois par jour de soupe à l’eau, lard rance, farine bouillie , sardines de Galice, fromage er eau ; travaillent tous les jours sauf le dimanche et gagnent 1,25 francs pour 100 fagots (salaire étendu aux femmes et aux enfants mais sans nourriture), tandis que les bûcherons qui les coupent touchent 3 francs pour la même quantité. Le soir, ils dansent !! ou s’écroulent de fatigue et le Dimanche est libre

Pour pouvoir comparer, le prix du pain à Bordeaux était de 32 centimes le kilo.

La dernière adjudication eut lieu à la Teste en 1852, et à Lège en 1854.

Les deux cartes que j’ai réalisées sur l’historique des semis dans le territoire de la commune de La Teste (avec la date des ensemencements) permettent d’avoir une vision globale de la marche des semis.

Après les premiers semis de 1787-89, leur reprise concerna en 1803 la dune de Pachou qui menaçait directement les cultures autour de La Teste (quartier de l’hôpital), puis de 1806 à 1811, les dunes au voisinage de la « Montagne d’Arcachon » qu’il fallait protéger de l’avancée des sables puis de 1812 à 1817, les dunes et lettres situées entre Le Pilat et La Teste , enfin de 1818 à 1828, toutes les dunes du sud-ouest, entre La Teste et la Grande Montagne.

Les semis entre les deux forêts usagères : Grande Montagne et

Montagne d’Arcachon, et au sud du Pilat

Les semis entre les deux forêts usagères : Grande Montagne et

Montagne d’Arcachon, et au sud du Pilat

(Cartes R.Aufan)

(Cartes R.Aufan)

Point n’est besoin de chercher la trace des premières forêts plantées entre le Pilat et Arcachon, l’érosion marine, liée au déplacement des passes d’entrée du bassin, les ayant depuis longtemps détruites. Un relevé effectué en 1897 par M. Grandjean signalait que la maison forestière du Moulleau qui se trouvait à 480 mètres de la plage en 1812, n’en était plus qu’à 128 mètres en 1895.

D’ailleurs en 1803 il fut décidé de « gemmer à mort » avant de les vendre, des pins semés entre 1788-89 près de la forêt d’Arcachon. On en obtint 998 kg de résine « de la meilleure qualité ».C’est en effet pour la résine que les pins étaient adjugés à des entrepreneurs privés ;

Le recul de la côte (1792-1975)

ainsi, en 1817, les anciens semis du Moulleau furent adjugés pour un an, le prix étant payé en résine cuite sous forme de petits pains de 60 à 80 kilos « bonne et marchande » rendue à La Teste dans le magasin du représentant du gouvernement qui fournit le couladuy pour la filtrer et le « barque-four » pour la cuire. En 1842 ce sont 1619 hectares de pins qui sont affermé des plus vieux, âgés de 53 à55 ans (le Moulleau et Bernet) aux plus jeunes de 18 à 20 ans (plaine du Gartey et Pilat, dune de Viotte)

5- LA PROTECTION DES

SEMIS

On fut très vite confronté à la nécessité de protéger les nouvelles forêts des attaques de la mer. Brémontier et d’autres avant lui avaient eu l’idée de construire des palissades, c’est ainsi qu’en 1579 la technique fut utilisée, au sud, pour protéger des vignes ; mais on a vu leur fragilité dès les premiers essais. Cependant l’accumulation du sable contre ces éphémères barrages permit, en 1822, à l’ingénieur Gorry, de trouver le système pour édifier, en avant des semis, une barrière « naturelle ».

Il s’agissait donc d’édifier une palissade contre laquelle le sable s’accumulait mais surtout de la rehausser régulièrement pour que se forme une nouvelle dune. Celle-ci devait être ensuite calibrée en aménageant, sur sa face ouest, un talus à faible pente destiné à briser l’énergie du vent. La dune était ensuite arasée de façon à constituer un plateau et se terminait, à l’est, côté forêt, par une pente abrupte.

Des plantations d’oyats (ou de gourbet) déjà utilisées sur la côte, vers Bayonne, en 1518, étaient alors entreprises pour fixer le sable, parfois accompagnées de branchages.

Système Gorry

plantation

d’oyats sur la dune la dune

côtière « calibrée »

En plus des menaces venues de la mer, il fallait aussi faire face à celles venues de l’intérieur et en particulier des animaux. Ainsi à La Teste, comme depuis toujours les vacants et padouens étaient attribués aux habitants pour faire pacager leurs troupeaux et que dans la « Montagne » les troupeaux de bovins circulaient librement. En 1739, l’Intendant différencie les vaches laitières testerines, à robe tachetée, qu’on rentrait tous les soirs, des vaches sauvages, dehors toute l’année. C’était encore le cas au XIX° siècle : en 1853 un acte notarié fait état d’un troupeau de 50 vaches et 4 veaux et 1 taureau et en 1863, on y dénombre 15 troupeaux totalisant 1200 vaches (plus les porcs et les chèvres pourtant interdites depuis un arrêté de…Napoléon I).

Il fallait donc les empêcher d’aller dans les semis. Aussi,

le 14 novembre 1803, fut signé un arrêté ordonnant « la destruction des bandes errantes de bestiaux sauvages dans les

lieux proches des semis faits ou à faire », le seul problème c’est que

ces bestiaux n’étaient pas sauvages mais appartenaient à des  propriétaires.

propriétaires.

Bestiaux

« sauvages »Dessinés par Léo Drouyn en 1848, dans la montagne de

La Teste

et Photographiés sur le bord du lac de Cazaux au début du XX° siècle

En fait loin de les

détruire, les gardes se contentaient de dresser des procès verbaux, et ce

pendant tout le XIX° siècle, c’est ainsi qu’on peut lire, en date du 17 mars

1865, émanant du garde du triage des Galouneys, le texte suivant « avons trouvé, dans des pins de trois

ans, deux vaches pacageant sans gardien, une sous robe rouge avec le bout de la

queue blanche, âgée de deux ans environ, appartenant au sieur M…, propriétaire

de la Teste,…l’autre sous robe blanche tachetée de noir avec la corne gauche

cassée, âgée de 6 ans environ, appartenant au sieur D. résinier de La

Teste … n’ayant pu nous emparer de ce bétail, nous nous sommes retiré en

notre domicile, …et avons dressé …le présent procès verbal ».

Les détails donnés prouvent que les délinquantes et leurs propriétaires étaient bien connus et, en parcourant des livrets de gardes[19], on trouve très souvent ce genre d’aventures.

Conclusion

Ces forêts de pins étaient toutes mises en gemmage, certes le prix de la résine connut des fluctuations parfois importantes, il fut parfois favorisé dans les années 1860 par l’arrêt, à cause de la guerre, des exportations américaines, mais dans l’ensemble les prix permirent aux forêts de faire vivre d’importantes populations de résiniers et favorisèrent la création d’ateliers de distillation dès 1817 à La Teste, 1823 à Gujan, Salles et Lanton, 1825 à Arès, 1826 à Audenge et Andernos puis 1836 au Porge et 1853 à Biganos. Si à La Teste, en 1826, on compte 5 entreprises c’est la présence de la grande Montagne usagère qui explique cette concentration.

Le pin constitua pendant tout le XIX° et une partie du XX° siècle une ressource importante à preuve aussi les très nombreuses scieries que comptait le Pays de Buch. Cette économie forestière fut ensuite concurrencée par l’économie balnéaire, très tôt sur la côte sud où les premiers établissements de bains de mer s’ouvrent en 1823 à Arcachon et se développeront surtout après l’arrivée du chemin de fer (1841 à La Teste, 1857, à Arcachon) donnant naissance à une nouvelle agglomération. Ailleurs ce fut plus lent surtout dans les zones délaissées par les moyens de transport ferrés et routiers : ce n’est qu’en 1877 qu’une route empierrée relie Arès au Porge, tandis que la presqu’île tarde : jusqu’en 1927 la route s’arrête à Piquey, et ce n’est qu’en 1929 qu’elle atteindra le Ferret.

Ces routes permirent l’arrivée de nouvelles populations et un grignotage, qui continue, des espaces forestiers dont les gemmeurs et les activités qu’ils généraient ont disparu.

NOTES